私たちの想い

<PURPOSE>

障がいのあるなしにかかわらず

就労して働き続けることがあたりまえの社会にします

<VISION>

働きたくても働けない精神・発達障がいのある方が

働く喜びと自立可能な収入を得られる社会を目指します

<MISSION>

働きたくても働けない精神・発達障がいのある方が

就労するための就労支援の仕組みを作ります

<VALUE>

本人支援だけではなく本人・企業双方の視点をもった支援ができ

そのバランスがとれること

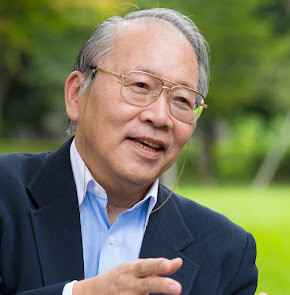

名誉会長挨拶

|

| 職業リハビリテーション学の第一人者 名誉会長 松為 信雄 |

| 平成30年4月からの精神障がい者の法定雇用率算入による障がい者雇用率の改定に伴って、企業の障がい者求人の増大、精神障がいや発達障がいの雇用労働市場への参入、継続的な職場定着支援、中小企業の雇用促進と定着支援など、障がい者雇用を取り巻く状況は大きく変化してゆきます。 こうした中にあって、障がいのある人の雇用支援を担う人材の需要は確実に増大するとともに、実際の活動に対する期待も高まって来ています。とりわけ、症状が固定しない障害特性のある精神障がいや著しい個人差のある発達障がいの人の雇用支援を担う人材は、企業や雇用分野のみならず、医療・保健・福祉・教育などのさまざまな場面で求められています。 (一社)精神・発達障害者就労支援専門職育成協会(以下、ES協会)は、こうした社会的な要求に応えて、特に、精神障がいや発達障がいの特性を十分に理解したうえで、効果的かつ継続的な雇用・就業支援を担う専門職を育成することを目指して設立されました。 ES協会は、障がいのある人たちがそうした将来展望を開くための支援を担う専門人材を育成します。 そのために、初任者(プロフェショナル)研修から始まり、上級者(エキスパート)に至るまで、講習、演習、実習など多様で階層的な研修プログラムを設けております。 私たちは、精神・発達障がいの人たちが自らの能力を活かし、企業で働く喜びを実感しつつ自立可能な収入を得て、心豊かな職業生活を送って頂きたいと願っています。働くことを手段として「人生の質」を探求して頂きたいと切望しています。 ひとりでも多くの人が、ES協会認定の精神・発達障がい者就労支援専門職として巣立って行かれることを希望します。 |

代表理事挨拶

|

| 500名以上の就労支援実績を持つ第一人者 代表理事 清澤 康伸 |

|

“働きたい”。そう願いながらも、一歩を踏み出せずにいる人がいます。 私はこれまで20年以上にわたり、この両者の狭間に立ち続けてきました。精神・発達障害のある方々の「働く力」を信じ、そして企業が抱える不安や課題にも正面から向き合ってきました。支援の現場で見えてきたのは、どれだけ優秀で意欲のある人材であっても、受け入れる企業側に準備や理解がなければ雇用は続かないという厳しい現実です。だからこそ、障害者雇用の主役は“支援者”ではなく、“企業と本人が共に描く未来”であることを強く実感しています。 これまでに、500人以上の精神・発達障害のある方が、特例子会社や就労継続支援A型事業所を介さず、一般就労(障害者枠)を果たしました。その一人ひとりの背景には、働くことをあきらめかけた瞬間や、社会に居場所を見失った苦しみがありました。しかし同時に、企業と本人の双方が勇気を持ち、理解を深め合うことで、職場で生き生きと輝き続ける姿も確かに存在します。 私がこれまで関わってきた企業は3,000社を超えます。そこで共通して感じるのは、「障害者雇用は特別なものではなく、人と人とが共に働く営みそのものだ」ということです。制度や義務として取り組むのではなく、一人ひとりの力をどう発揮してもらうかを考えるとき、職場は大きく変わります。そこにこそ、本当の意味での“働き方の多様性”があります。 私たちが提供している「清澤プログラム」を受講された方々は、平均6か月で就職につながり、その後の就労率・1年後の定着率はともに90%以上という成果を挙げています。これは単なる数字の結果ではありません。働くことを通じて人が変わり、企業が変わり、そして社会全体の価値観が変わっていく。その変化の証こそが、この成果なのです。 また、私は東京都の障害者就労アドバイザーとして、行政・企業・医療・支援者をつなぐ役割も担ってきました。その経験を通じて、障害者雇用は決して“誰か一人”の努力で成り立つものではなく、社会全体で支えるべき仕組みであることを痛感しています。だからこそ、ES協会は「雇用の現場を内側から変える人材=ES(Employment Supporter)」を育成することに使命を置いています。 障害者雇用は、制度の問題でも、個人の努力不足でもありません。構造の問題であり、仕組みの限界です。その限界を超えるために必要なのは、現場で実行力を持つ人材と、企業自身が“共に創る力”です。 私たちが目指しているのは、“働き続けることがあたりまえの社会”。その社会を実現するために、これからも現場に寄り添い続け、挑戦を続けていきます。 雇う側と働く側が対立するのではなく、互いを理解し合い、ともに未来を描ける社会。私はその社会を、必ず創り出します。 |

理事挨拶

|

| <25年の臨床看護/医療からの就労支援/企業における定着支援>の経験を合わせ持つ 理事 関根 理絵 |

| 私達が支えるべきは障がいのある方の未来であり、就労はその一部分でしかありません。 すぐ目の前の『就労』だけを見るのだけではなく、働き続けることを含めたその人の人生を見る必要があると思っています。 精神障がいのある方の場合には『体調の管理』、発達障がいのある方の場合には『特性への対処』など、それぞれの方の能力が向上することで、より生きやすい人生に変わっていく瞬間に立ち会ってきました。 経験上、支援者とのかかわりが障がいのある方の将来に大きな影響を与えていくことは分かっています。 あとは現実的な視点をもって支援者がスキルを持つことです。 私が過去に得た臨床経験と現在している定着支援を振り返ると、ご本人にとって一番重要なことはセルフケアをどれだけ身に着けているか・・・でした。ただし、ご本人がご自身の状況を把握できるようになるには始めの頃には第三者の協力が必要であることを強く感じています。 |

.jpeg)